- Биатлон

- Бобслей

- Горные лыжи

- Керлинг

- Коньки

- Лыжные гонки

- Прыжки с трамплина

- Сани

- Скелетон

- Сноуборд

- Фигурное катание

- Фристайл

- Хоккей

- Хоккей с мячом

- Шорт-трек

- Автоспорт

- Бадминтон

- Баскетбол

- Баскетбол 3х3

- Батут

- Бейсбол

- Бокс

- Борьба

- Велоспорт

- Водное поло

- Волейбол

- Гандбол

- Гольф

- Гребля

- Дзюдо

- Дайвинг

- Карате

- Конный спорт

- Легкая атлетика

- Мини-футбол

- ММА (смешанные единоборства)

- Настольный теннис

- Парусный спорт

- Пляжный волейбол

- Плавание

- Пляжный футбол

- Прыжки в воду

- Регби

- Серфинг

- Синхронное плавание

- Скалолазание

- Скейтбординг

- Современное пятиборье

- Спортивная гимнастика

- Софтбол

- Стрельба

- Стрельба из лука

- Тхэквондо

- Теннис

- Триатлон

- Тяжелая атлетика

- Фехтование

- Формула-1

- Футбол

- Хоккей на траве

- Художественная гимнастика

- РПЛ

- Лига чемпионов

- Лига Европы

- Лига конференций

- Кубок России

- Суперкубок России

- Первая лига (ФНЛ)

- Вторая лига (ФНЛ-2)

- ЮФЛ

- Англия

- Бразилия

- Германия

- Испания

- Италия

- Казахстан

- Китай

- МЛС (MLS)

- Нидерланды

- Саудовская Аравия

- Турция

- Франция

- Суперкубок УЕФА

- Клубный ЧМ

- Кубок Либертадорес

- Кубок Америки

- Кубок Африки

- Кубок Азии

- Кубок КОНКАКАФ

5 июня, 09:30

«Секретом мастерства стала рюмка коньяка». Почему фигурное катание отказалось от фигур?

Прыжки, вращения, дорожки шагов и твизлы — привычные элементы современного фигурного катания, но еще около 30 лет назад спортсмены рисовали фигуры на льду, и это было обязательной частью любого турнира. Разберемся, что это такое и почему такие соревнования не дожили до наших дней.

Почему катание «фигурное»?

Изначально этот вид спорта подразумевал вычерчивание рисунков на льду, их называли фигурами, отсюда и произошло название — фигурное катание на коньках. Такие соревнования проводились только среди спортсменов-одиночников. Привычные для нас короткая и произвольная программы появились позже, чем опыты по «черчению». А еще позже фигуристы начали выступать вдвоем, создав парное катание и танцы на льду, поэтому в этих видах состязание художественные опыты не проводились.

Мастерство рисования на льду по-другому называли «обязательной программой» или «школой», так как такая практика развивала основные навыки спортсмена. Обязательная программа проводилась наравне с короткой и произвольной. Каждый сезон список фигур обновлялся, а на соревнованиях спортсмены тянули жребий и исполняли три случайных элемента.

Как такое оценивали?

Обязательные фигуры состояли из шести линий, три рисовались правой ногой, три — левой. Для этого вида соревнований использовали специальные коньки без зубцов. Они были мягче обычных, имели менее глубокую канавку и затачивались специально для черчения на льду, поэтому не подходили для исполнения вращений и прыжков, из которых состояли соревновательные программы.

Чтобы оценить выполнение рисунка, судьи после каждого спортсмена выходили на лед и изучали изображения. «Школьное, или обязательное, катание оценивалось по геометрической правильности рисунка на льду, по пластике постановки тела, грации и уверенности движений и быстроте хода, по приблизительно точному покрытию следа при троекратном повторении на каждой ноге и по величине фигуры» — пишет «профессор» фигурного катания Алексей Мишин в пособии для тренеров.

Оценивались правильность формы и ось симметрии. Спортсменам было запрещено пользоваться уже готовыми линиями, например хоккейной разметкой на льду. Такие соревнования показывали уровень владения коньком, мастерство управления телом и чувство баланса. Основными фигурами, которые умел выполнять каждый спортсмен, были круг, параграф, тройка, петля, скобка и вариации восьмерок. Разновидности этих фигур и составляли тот самый перечень из 41 элемента.

Что не так с фигурами?

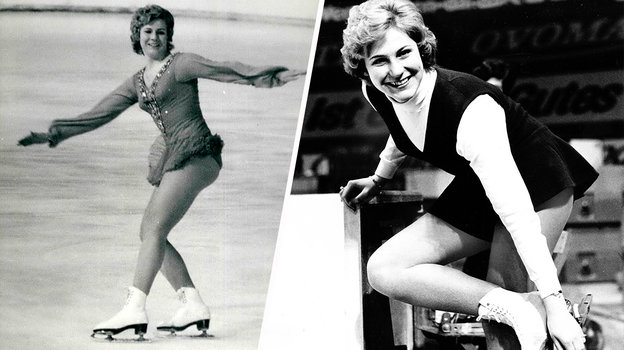

Начиная с 1960-х фигурное катание транслировалось по телевидению, зрители смотрели прокаты короткой и произвольной программ, но «школа» не собирала рейтингов. Даже самые заядлые болельщики ничего не понимали и не могли оценить происходящее. Да и соревнования длились около восьми часов. Спортсмен мог плохо откатать программы, но блестяще справиться с фигурами и стать чемпионом. Так однажды произошло с австрийской фигуристкой Беатрис Шуба, она стала последней спортсменкой в истории, получившей за «школу» более пяти баллов из шести возможных.

Секретом такого мастерства Беатрис стала... рюмка коньяка. Перед соревнованиями девушка любила выпить стопку горячительного напитка, что замедляло пульс до 60 ударов в минуту. Хоть алкоголь и снижал скорость выполнения элементов, но фигуры все равно получались безупречными. В 1973 году количество фигур сократили, а в 1990 году уже совсем отказались от этого вида соревнований, заменив его на квалификационный тест. Он включает в себя выполнение базовых дорожек шагов и спиралей. Такое явление существует до сих пор, но теперь в качестве части соревновательной программы.

Что осталось от фигур?

После отказа от «школы» о фигурах напоминают лишь элементы в дорожках шагов. Они помогают спортсменам ярче раскрыть образ и набрать так называемую вторую оценку за прокат. Можно сказать, что еще фигуры сохранились в самом молодом виде — синхронном катании. Группа из 16 спортсменов формирует рисунки на льду, выполняя вращения, поддержки и другие элементы. Фигурами в синхронном катании можно назвать блок, линию и круг.

Блок — фигуристы выстраиваются в рисунок, напоминающий рамку, и синхронно перемещаются по льду. Линия — рисунок в виде колонны. Круг — своеобразный хоровод, в центре может находится солист или пара, выполняющая другой элемент. Помимо синхронного катания, такие фигуры можно увидеть и на ледовых шоу в исполнении шоу-балета на льду.