«Бубнов впал в депрессию. Начал вдруг просить прощения у детей: «Я вас подставлял, а сейчас сам буду в инвалидной коляске!»

Всем кажется, что этих людей уже нет. Поколение ушло на радугу.

Но я знаю, что это так, да не так, — и отыскиваю настоящие бриллианты. Как этого человека. Который рос рядом (ну и дружил) с великим поэтом — Николаем Рубцовым. Который писал предисловие к книжке воспоминаний Михаила Якушина. А в Союзе писателей мой герой, кажется, чуть разминулся с Максимом Горьким.

86-летний Сергей Шмитько был когда-то звездой спортивной журналистики. Когда корреспондентов, пишущих о футболе, по пальцам можно было пересчитать. А имена их знала вся страна.

Он вспоминает мимоходом Бродского:

— Иосифа я знал. Очень милый 18-летний мальчик. Все время как-то странно улыбался. Мы ровесники — но я-то уже печатался, а он еще нет. Вообще-то лучше я знал его папу, фотографа...

Я почтительно замираю — а Шмитько распахивает истлевшую записную книжку. Быть может, выискивая в подтверждение телефон Бродского и его папы. Записанный еще чернилами. С буковкой перед номером.

Из межстраничья выпархивает крошечная желтая фотография, кружит осенним листом — и мой герой ловит ее на лету весьма проворно. Смотрит поверх очков:

— О! — ликует. — Это молодой Андрей Вознесенский. Еще времен Политехнического.

Передает на ладошке — и я убеждаюсь: да, Андрей Вознесенский.

***

Я размышлял: выдержит ли он, древний старец, хоть час перед диктофоном? Ой, хоть бы выдержал, хоть бы!

Но Шмитько встречает в коридоре — и свидетельства бодрости предоставлены той же секундой.

Хватает фирменный мяч с игры «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Жонглирует головой, пока я, задыхаясь, увещеваю:

— Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, будет вам...

Но Сергея Николаевича не унять.

— Много ли у меня радостей? — докладывается о своей сегодняшней жизни. — В шахматы играю сам с собой. На компьютере. Старого пса вывожу выгулять в Измайловский парк. Иногда — лыжи...

Вскоре пойму — поминая «старого пса», говорит о самом себе. Бодрость кажется тем более странной, когда Шмитько ссыпает в ведро новую гору окурков. Заполняется пепельница за пару часов.

Йохана Кройфа он зовет на старый манер «Круиффом» — и тотчас словно газетной подшивкой тянет.

В некоторой растерянности скольжу взглядом по подоконнику, где лежит крышка от моего фотоаппарата. Сергей Николаевич замечает — и вводит в курс:

— Вот на этот подоконник все время кидал свой паспорт Коля Рубцов. Видел бы ты, какой рваный...

С такого подоконника — мемориального — я со всем уважением убираю свои активы. Где я — и где Рубцов?

— Ваши, кстати говоря, стихи!

Шмитько, оживившись, давит в пепельнице очередной окурок — и начинает нараспев декламировать. Так читали когда-то на вечерах в Политехническом.

— В скорбный час на главном стадионе...

Вдруг сбивается, замолкает. Мгновение-другое сверяется с собственной памятью.

— А, сейчас...

Вспомнив, начинает заново — совсем торжественно:

— Не вернулась птица из полета,

Потеряла стая журавля.

Мяч завис и не летит в ворота,

Если нет в них больше вратаря.

Скорбный миг на главном стадионе.

Замерли трибуны все.

Если б чуть помедленнее кони

Мчались по рассветному шоссе...

Я завожу разговор про Рубцова — и Сергей Николаевич отлучается в комнатку. Приносит и раскладывает передо мной сохранившиеся письма. Вернее, записки.

Я дотрагиваюсь со страхом, с трепетом. Со мной ли все это происходит? Может, снится?

«Наполеон» Льва Ивановича

Пока фотографирую, перекладываю к свету поближе онемевшими пальцами, Сергей Николаевич успевает разложить пасьянс. Косясь на меня лукаво.

— Этой штуке меня Лев Иванович научил.

— Какой Лев Иванович? — не сразу соображаю я. — Яшин?

— Да Филатов же!

— О, мой кумир.

— Пасьянс «Наполеон». Все время в других городах этим занимался. Так и меня подсадил — я потом еле отвык. Это сложнее, чем бросить курить. Вот от шахмат избавиться не могу. Может, сыграем?

— Я играю как поздний Каспаров — проигрываю на седьмом ходу. Вам со мной скучно будет.

— Да? — огорчен Шмитько. — Ну ладно.

Закуривает снова. Сидим в синем облаке — и я решаюсь на легкую укоризну.

— Вот вы курите — а дожили до 86. Еще и сигареты какие гадкие.

— Ты какого года?

— 74-го.

— А я в 60-м уже был членом Союза журналистов!

— Господи.

— Сделал интервью в «Красной звезде» с кем-то из заместителей Хрущева по сельскому хозяйству. Еду в Совмин с гранками — заверять. Секретарша отворяет дубовую дверь: «Вас ждут». Этот довольно тщедушный человек по фамилии Зотов начинает читать — а я вдруг замечаю, что роскошная пепельница набита окурками «Севера»... Самые дешевые папиросы!

— Какой рачительный министр.

— Вдруг с языка у меня срывается: «Вы извините — а почему курите «Север»?» Ну разве можно министру задавать такие вопросы?

— Да еще в здании, из окна которого Магадан виден.

— А он скороговоркой: «Мне врач сказал — если не можете бросить, так курите уж «Север». Это все равно что куришь, что нет. Видите — пепельница забита? Эту папиросу прикуришь — она гаснет. Ну и забываешь про нее...» Если на обычные папиросы шел лист, то на эти — стебли, всякие отходы. Курят же горцы самосад и живут до ста лет.

— Футболисты в ваше время курили — каждый второй.

— У нас, корреспондентов, «стреляли»...

— Это кто же?

— Миша Гершкович. Целая история!

— Тогда говорите.

— 77-й. В Тбилиси матч на Кубок сезона — московское «Динамо» играет с киевским. Москва выигрывает 1:0, Минаев забил. Тогда я узнал, что такое футбольный запой.

— Ой как интересно.

— Мы живем с Олегом Кучеренко, будущим главным редактором «Футбола», в одном конце гостиничного коридора — а «Динамо» в другом. Перед матчем у Казаченка умер отец. Пришла телеграмма. Все знали, кроме него. Решили: «Матч закончится — скажем».

— Вы знали?

— Да. Едем на игру одним автобусом с командой. Я сижу с Казаченком сзади. Он такой славный, веселый... Думаю — как же ему будет плохо через три часа!

— Это уж точно.

— Сказали ему вечером в гостинице. Это был настоящий запой! Всей командой накупили вина. Никакой водки. Десятки бутылок. Севидов всюду ездил с женой — делали вид, что не замечают. Футболисты пили, пили и пили! Всю ночь!

— Так что с Гершковичем?

— Вдруг распахивается дверь в наш номер — влетает молоденький, взъерошенный Миша Гершкович: «Дайте закурить!» Я тяну свой «Север» — тот выхватывает папироску, лихо заламывает. Затягивается — начинает кашлять как чумовой и убегает...

«Мальборо» Газзаева

— Газзаев сколько курил — а как бегал.

— У меня история есть!

— Значит, я по адресу.

— Ловчев уже закончил — а Газзаев еще играл. Сидим с Женей в автомобиле, ждем Валерку после матча. Тот наконец появляется, садится. Сразу закрывает все окна — и закуривает.

— Зачем закрывает?

— Для футболиста самое страшное — простудиться. Мы все в дыму, кашляем от этого «Мальборо». Ловчев побагровел. Вдруг сзади, откуда-то из дыма голос Газзаева: «Знал бы ты, Джексон, как тяжело играть в футбол!» Тот только прокашлялся от дыма — и вдруг слышит такое соображение. Оборачивается, выпучив глаза: «Это ты мне говоришь?!» — и снова начинает кашлять...

— Вообще-то Ловчев с юмором дружит.

— Это да! Едем с похорон Крутикова — везет до метро меня и Анатолия Коршунова. Говорю ему: «Ты везде. Куда ни глянешь — Ловчев и Ловчев. Деваться некуда!» А он задумался — и про самого себя говорит: «Деловой...» Помолчал — и добавил: «Старый м***звон».

— Все похороны ведет. С большой самоотдачей.

— Вот Крутикова похоронили, едем — вдруг на меня покосился из-за руля: «Не беспокойся! И тебя похороним!» Потом задумался — «Меня тоже...»

— Объективно — хороший был футболист?

— Как-то в коридоре своей квартиры чеканил резиновым мячом — а его сынуля и я пытались отобрать. Так подступиться не давал! Мячик двинет в сторону — и все время натыкаешься на его плечо. Главное, смеется! У него все мысли о футболе. Вдруг восклицает: «Я никогда не задумывался — а вот при угловом принимаю мяч с открытыми или закрытыми глазами?» — «Жень, нашел, о чем думать! Ты ж закончил давно» — «Нет, завтра играем с ветеранами — обязательно проверю!»

— Искрений какой человек.

— Тренировал он «Дружбу» из Майкопа. Тренировка закончилась, поле пустое — и мы вдвоем идем. Заговорили про чеканку. Кидаю ему: «Сам-то можешь чеканить?» Ловчев разозлился — в ответ: «Ты меня за футболиста не считаешь?!» Схватил мяч и пошел вдоль поля, чеканя. Маленький, важный. Три круга прошел, я уж не выдержал: «Женя, хватит! Брось!»

— Самый памятный его рассказ о футболе?

— О том, как попал на тренировку сборной ФРГ.

— Так-так.

— Каким-то образом пролез, когда со сборной оказался в Германии. Гельмут Шен тренер, Герд Мюллер в нападении. Знаменитый бомбардир. В воротах Майер, тоже величина. Тренировка заканчивается — все уходят, а эта троица остается. Еще минут сорок второй тренер вешает с углового, Мюллер с линии штрафной бьет по воротам. Без обработки. Сколько раз подал — столько раз был гол.

— Невероятно.

— Но вот наконец вратарь берет — эти все прерывают, собираются в кружок и начинают обсуждать: как такое получилось? Ловчев потрясен: «Вот как надо тренироваться!» У него таких историй миллион.

— Тогда давайте еще одну.

— Играет в Англии сборная СССР — на лавке Лобановский, Мосягин и Базилевич. Ловчев старается больше всех. Его сбивают. Встать не может — а игра продолжается. Говорит: «Отползаю на беговую дорожку. Холод, промозгло! Так все плохо мне!» Вдруг чувствую — меня накрывают чем-то теплым. Даже на душе потеплело! Наверное, Лобановский позаботился.

— Лобановский?!

— Я, говорит, откидываю эту штуку, хочу улыбнуться — и вижу: какой там Лобановский?! Надо мной нависает полицейский в шлеме. Своим пледом прикрыл! А Лобановский и эти двое смотрят с лавки со злобой: долго еще буду лежать?!

— Вот так история.

— Подытоживал: «Я бы сам приплачивал, чтоб в футбол играть. Но не за этих!»

Хомич

— Вы столько живете. Не удивлюсь, если Хомича в воротах помните.

— Хомич был моим кумиром детства — я, 10-летний мальчик, сидел у черного репродуктора и слушал сводки о футболе. А оттуда: «Хомич, Хомич, Хомич». Прошло время — стали работать вместе.

— Это где же?

— Я в «Советском спорте». Он — фотограф в «Футболе. Хоккее». Все время в одних командировках, я при нем как хвостик. Все время — «Алексей Петрович, Алексей Петрович...» А он мужик замечательный!

— Говорили-то — непростой.

— Все пытались его подпоить. Невозможно просто так смотреть на Хомича — обязательно надо ему налить! В какой-то поездке живем рядом. Утром просыпаемся — стучу: «Алексей Петрович, завтракать!» Просто потому, что люблю его. В буфете манная кашка, полстакана сметаны и бурда вместо кофе. А Хомича каждый вечер куда-то затаскивали — и утро начиналось с причитаний хриплым басом: «Серега, чтоб я еще прикоснулся к этой водке проклятой? Да никогда! Клянусь тебе, ни-ког-да!» Худо ему было по утрам.

— А потом все повторялось?

— Ну, разумеется. Вот приходим на завтрак — Хомич садится за столик, я занимаю очередь. Беру себе и ему: «Алексей Петрович, кефирчик?» Однажды стою в очереди — а в буфет заходят местные. Восточные люди. Как в фильме про братков. Они — хозяева! Вдруг видят — Хомич. Обалдели. Это ж национальный герой!

— Слава не померкла?

— Нет, что вы. Главный подсаживается к Хомичу — одним пальцем подзывает буфетчицу. Та, забыв про всех, подбегает. Я со своим подносом только слышу уважительное: «Хомич, Хомич...» — и вижу, как на столе появляется зелень. Откупоривается бутылка коньяку. Поднимаются рюмки. Это Хомич-то — который полчаса назад говорил мне: «Проклятая водка!», «Запомни, это последняя моя выпивка!».

— Я такой же.

— В этот момент подхожу со своим кефирчиком. Вроде хочу сесть — а все места заняты! Эти на меня смотрят исподлобья, в упор: что за чудила с кашей? Момент жуткий!

— Представляю.

— Тут Хомич смотрит на меня — и произносит с торжеством: «Вот! Серега мне тоже все время говорит: Хома, зачем ты все время водку свою жрешь? Выпил бы кефирчика, съел сметанки! А ты водку да водку!» Те сразу поняли — как-то я с Хомичем связан. Раздвинулись, я примостился сбоку...

— Прекрасная история. Давайте еще одну.

— С неделю жили в Сочи — тут я узнал, что где-то у порта варят хаш. Всю ночь варят — в 5-6 утра надо кушать.

— Это бульон?

— Ну да. Для алкашей — замечательная вещь. Похмелье снимает лучше всего. Встаем рано утром, вместо завтрака бредем туда по набережной. Всю дорогу слушаю: «Чтоб я еще выпил...» Берем две оловянные миски этого хаша, собираемся пить. Восточные люди перешептываются: «Хомич...» Вдруг появляется их старший. Мы ложку не успели ко рту поднести — подскакивает к Хомичу. Ни слова не говоря, выхватывает тарелку и выплескивает в помойное ведро.

— Что такое?!

— «Сейчас, — говорит, — будет настоящий хаш». Мгновение — и две тарелки перед нами!

— Уморительно.

— Уморительная история была в Ереване!

— Говорите же скорее. Пока не выветрилась.

— Какой-то юношеский турнир. Полная фигня. Стоят около гостиницы солидные люди — ну и я с Хомичем. Вдруг какая-то маленькая, наглая собачонка пристала! Тявкает мерзко!

— На вас?

— На меня ей плевать — на Хомича! Только на него! А куда деваться-то? Хомич над ней склонился: «Ну что ты надрываешься? Я же Тигр!» Собачонка тут же поджимает хвостик — и замолкает. Хомич хохочет, все хохочут!

— Таких людей сопровождают милые бытовые привычки.

— Ему так нравилось делать приятное человеку! Я сразу это отметил — когда впервые пришел к нему домой. Усадил меня в комнатушке, а сам куда-то ушел. Потом выкатывает столик — бутылка хорошего вина, закуски! Видно, что ему дико приятно сделать все это для меня!

— Вот так Тигр.

— А я тогда бросил пить...

— Какое несчастье.

— Говорю: «Алексей Петрович, я напрочь бросил. Простите!» Тот цокнул огорченно, сел рядом — и начал рассказывать про 45-й, легендарное турне по Англии. Говорит: там было строгое деление на «старших» и «молодых». Субординация жесткая! Обращались только на «вы». Причем Хомич проходил за «молодого». Хоть уже и Тигром стал, и заслуженным мастером спорта.

— Кто ж был «стариком»?

— Семичастный, Станкевич, Сергей Соловьев. Еще довоенный динамовский состав. Говорит: «Вот сидят они, играют в карты. Я смотрю со стороны. Вдруг кто-то произносит: «Хома, водички бы, минералки...» Я бегу — приношу, наливаю!» Вот была у него услужливость — в хорошем понимании слова. Приятно было помочь.

— Эх, не застали мы такого героя для «Разговора по пятницам».

— А последнее воспоминание — это матч 79-го. Умер-то Хомич прямо перед Олимпиадой. Сборная СССР играла в Тбилиси с венграми — все журналисты туда съехались. Жили в гостинице «Сакартвела». Филатов, Моргулис... Хомич тоже приехал. Совсем больной. На исходе.

— Чувствовалось?

— Да видно было — ничего уже не мог! У фотографа Юрки Моргулиса день рождения, все сбились в один номер. Стол ломится — зелень, сухое вино, закусочки... Хомич все это любил страшно — а уже не мог!

— Тяжелая картина?

— До сих пор перед глазами — мы выпиваем, закусываем, а Алексей Петрович в сторонке. Перед ним стопка сухих хлебцев и кипяток. Все, что позволено. Мы суетимся, рассказываем, друг друга перебиваем — страшно довольные! Вдруг взгляд падает на Хомича — и тишина. Хотя он виду не показывает, насколько тяжело. Старается участвовать во всем этом. От этого еще тяжелее.

— Изменился внешне?

— Это тонкий момент — пока ты при деле, это один вид. Вертлявый, бойкий... Это и есть жизнь, молодость. Как только отошел — все!

— Эх.

— Он отяжелел. Мы садимся за стол — а Хомич сунул кипятильник в кастрюльку и все бегает смотреть: закипело? Нет? Радовался за нас, гудел басом: «О, как сидите, какие молодцы!» — «Садитесь к нам, Алексей Петрович!» — «Нет, я в сторонке, мое — вот...» Чтоб никому не мешать! Сидит, окунает хлебцы в кипяток — и вроде с нами заодно. А все вокруг завалено нашими бумагами. Вдруг неловко повернулся — залил кипятком и хлебцы свои, и эти бумаги... Ой, тяжело вспоминать...

— Тогдашние звезды фотографии говорили — снимал Хомич довольно скверно.

— Это правда.

— Кто-то из известных людей высказался строже: «Да и вратарь-то был дерьмо».

— Вот есть такие люди — обо всех говорят дурное. Сейчас-то — лепи что хочешь. А главное, что б ни сказали — в этом что-то от правды есть. Сколько можно про прекрасного Юру Гаврилова нагородить! Или вот случай. 60-летие Кавазашвили отмечали в Олимпийской деревне, роскошный банкет. Выхожу на крыльцо — там Рагулин в компании вышедших покурить: «Ну какой Третьяк — вратарь?! Это все мы! Что бы он без нас делал?» Так про любого можно сказать! Знаете, какая правда самая святая? «Все дерьмо — кроме мочи!»

— Чувствуется в вас Литинститут.

— Вот как определить — хороший футболист или нет? Круифф определил!

— Что сказал?

— Если ты играешь в одно касание — ты очень хороший футболист. В два — неплохой. В три — никуда не годишься. Юра Гаврилов это услышал — и выдает: «А я всю жизнь в полкасания играл!» Ну как его не любить?

— Это тоже святая правда.

— Что помню про фотографа Хомича — так это его фразу. Бросил между делом: «Если хочешь, чтоб мячик был в кадре, должен читать игру. Знаешь, что сейчас будет удар, — и нажимаешь! Все, у тебя мяч «полетел»...» А другие опаздывали. Еще знаю, почти все снимали нашими фотоаппаратами — а у Хомича был какой-то немецкий. Щелкал сериями по пять-шесть снимков. Есть же такие аппараты?

— У меня такой же.

— Так у тебя сегодня — а у Хомича 50 лет назад!

Блохин

— Какие ж у вас были герои. Какие командировки.

— О да! Один Олег Блохин чего стоил!

— Дома бывали?

— Не раз.

— Он парень с гонором.

— Это только кажется!

— Неужели «кажется»?

— Вернее... Вообще-то с гонором, это правда. Но я расскажу пару историй — и ты все поймешь. В 75-м мы с фотографом Юрой Соколовым мотались в Киев постоянно, к нам все привыкли. Могли зайти в раздевалку, когда футболисты из душа выходили.

— Невероятно.

— А Блохин уже был великим! У «Баварии» выиграли Суперкубок — два мяча забил. До этого еще в Мюнхене положил, 1:0 там выиграли. Но вот что за характер — все время недовольный!

— На вас не распространялось?

— Как-то у него даже спрашиваю: «Олег, ты чего постоянно такой раздраженный?» Все время бурчит! А тут переодевается после матча, я рядом сижу. Снимает гетры — и мне дурно становится.

— Ноги увидели?

— Эти ноги — красно-синие! Все разбито! Думаю: как же так? Стало ясно, почему он мрачный, — если каждый день получает в одно и то же место... Смотрит на меня в упор: «А кому это нужно? Скажи! Вот кому?» Я это на всю жизнь запомнил. В этот момент подходит молодой репортерчик. Местный, робкий. Даже не интервью от Олега нужно, а минута внимания. Только-только выиграли Кубок Кубков, Блохин первая звезда. Подсовывает Олегу какой-то листочек. Текст, набитый на машинке. Уже написал за Блохина ответы на все вопросы: «Это был очень ответственный матч, мы...»

— Ну и ну.

— А так было принято по тем временам...

— Так что Блохин?

— Блохин даже не обернулся: «Ничего я подписывать не буду! Что я, дурак? Совсем осел? Сам ничего сказать не могу?» Грубо так. Мальчишку как ветром сдуло. Олег надевает что-то гражданское — и негромко: «Ну вот. Теперь скажут — Блоха зазнался...» Все он понимал!

— Яркий человек.

— Говорю ему: «Что ты на все злишься?» — «Да это я на себя злюсь!» На каждый промах реагировал, будто тот последний в жизни. Самому себе: «Ну ты фонарь!» Любимое его словечко — «фонарь».

— Какая команда была — тот Киев.

— В 75-м играют с «Эйндховеном». А Юра Соколов возил с собой несколько фотоаппаратов. Я один у него забираю, вешаю на шею — и брожу вдоль бровки. Это как аусвайс фотографа.

— Зачем вам это? С бровки ничего не видно.

— А мне нравилось! Для вида пару раз щелкнешь — и вроде сам в игре. Прожекторы, сто тысяч на трибунах. Хоть и Киев, а реклама на английском языке. Будто в центре Европы. Вдруг чувствую: комары кусают — словно на даче! Всю игру покоя не давали!

— Ну и?..

— Игра заканчивается, я иду рядом с Блохиным: «Слушай, Олег, тебя комары кусают?» Тот замедлил шаг, задумался — и хохотнул: «А кусают! Если застаиваюсь...»

— Так расскажите же про дом Олега Владимировича.

— Да как сказать... Очень приятный дом! Впервые там оказался в 72-м. Мама, Екатерина Захаровна Адаменко, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике. Отец тоже какой-то важный работник спорткомитета. Старший брат пошел в науку, стал химиком. Настолько умный! А про Олега мы с Юрой Соколовым в 72-м целый разворот в «Спортивных играх» сделали — вот, мол, только начинает, а уже столько наград. Кто-то заканчивает — столько не имеет. После этого нас домой и пригласил. Мы поразились — насколько уютно, тепло. Буфет — и за стеклом тот самый наш журнальный разворот. Мы так у Блохина наелись, что уходили с болью в животе! Такая вкуснота! Самого Олега поначалу не было, он играл. Вернулся чуть позже — не успел присесть за стол, как мать ему: «Олег, ведро!» Без церемоний.

— Как мило.

— Тот хватает — бежит выносить. Обязанность с детства! Свято выполнял! Екатерина Захаровна женщина властная. Рассказывала без конца, как водила Олега в секцию плавания — и внушала: «Ты должен быть лучшим!» А у него аллергия.

— На воду?

— На хлорку, что ли...

«Ушастый»

— С 75-го вольница с проходом репортеров в раздевалку закончилась?

— Да наоборот! Выигрывают они Кубок Кубков, едем с этой чашкой в Конча-Заспу. На базу. Мы с фотографом Соколовым в автобусе.

— Немыслимо.

— Я как раз сзади сижу с Блохиным. Что-то он все чихает, чихает, раскраснелся... Говорю: «Что с тобой?» — «Да аллергия! Как май — одно и то же!»

— Знакомая история.

— У тебя тоже? Значит, понимаешь! Приезжаем на базу- никто не знает, куда кубок девать. «На, держи!» — и суют мне. Хожу с этим кубком как дурак.

— Это «ушастый», легендарный Кубок Кубков?

— Совершенно верно — «ушастый»! У футболистов все по минутам расписано: только вышли из автобуса — сразу в парилку. Я с «ушастым» стою, дожидаюсь. Фотограф рядом мнется. Вот выходит Блохин — в шлепанцах, верх голый, на бедрах полотенце. За ним остальные. У всех в руках по бутылке минералки. Кубок я уже за одну ручку держу, дном по земле волочится...

— Вот это сцена.

— Вдруг фотографа моего осенило. Кричит: «Ты стой с Кубком — а Блохин пусть льет в него! Будто шампанское! Плескай давай минералку!»

— Его Олег Владимирович не послал?

— Обрадовался, рассмеялся — а давай лить! Потом Соколов мне отдал снимок — ну, роскошный! Так им гордился! Вот я, вот кубок — а рядом голый Блохин. Все выпрашивали — никому не отдавал. Уговорил приятель из «Гудка». Повесил снимок на стену — провисел много-много лет.

— Сейчас там же?

— Нет, я забрал. Отдал Александру Ткаченко — тот в журнале «Юность» что-то собирался печатать о футболе. А потом то ли журнал закрылся, то ли Сашка оттуда ушел. Сгинула карточка. Как и письма Рубцова. Даже его первая книжка.

— А что за книжка?

— «Звезда полей». Выходила на моих глазах. Подписал -«дорогому Сереже Шмитько». После его принимают в Союз писателей, нужно принести два экземпляра. А у Рубцова ни одного нет! Сразу ко мне: «Дай книжку. Я тебе потом другую найду» — «Она ж с автографом!» — «Да черт с ним...» Что ему до фонаря было, что мне. А сейчас жалко. Где-то ведь хранится.

— Может, кто найдет.

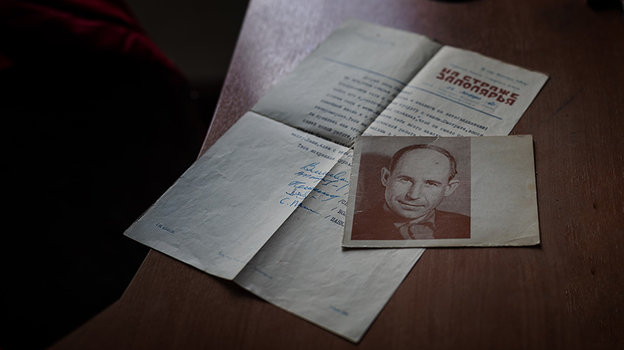

— Нашли же газету «На страже Заполярья» — на полполосы подборка стихов Рубцова с моим предисловием! Я Рубцова представляю читателям!

— Это фантастика.

— А ведь было же...

«Милостивый государь»

— Про Рубцова мы поговорим, а сейчас еще про квартиры. Говорят, у Старостина была удивительная на улице Горького. Вся мебель — дореволюционная.

— Да-а, я бывал! Такая старомодность! Ко мне сын приходит — говорит: «У тебя как у бабушки». Квартира Старостина — приблизительно то же самое. С порога попадаешь в атмосферу фильма «Подкидыш». Николай Петрович начальник команды «Спартак», полагается машина с шофером. А он ходил пешком!

— На большие расстояния?

— Жил на Пушкинской, метро под окнами. Но ходил до Охотного ряда. Там садился в метро. Как-то едем вместе, вдруг произносит: «Я никогда в отпуске не был. Для меня отпуск — весенние сборы».

— Николай Петрович — мастер яркой фразы.

— «Всегда нужно недоедать, уходить немножко голодным. Это главное для здоровья и долголетия...» Наговорит, наговорит такого — потом смотрит на меня, усмехается: «Что, думаете, я — сумасшедший?»

— Здоровье действительно было колоссальное?

— А вот вам история. Незадолго до смерти какой-то юбилей клуба — я вдруг получаю из «Спартака» письмо, написанное каллиграфическим почерком Николая Петровича. С оборотами прошлого века — вроде: «Милостивый государь, не соизволите ли посетить наше торжество в Тарасовке, автобус будет ждать в Сокольниках...» Несколько журналистов такое послание получили.

— Соизволили?

— Как отказать! В автобусе ждал сам Старостин — был нашим гидом. Едем по проспекту Мира — рассказывает про него. Потом про базу. Кто-то посмеивается, а я все записываю. Эти же потом расспрашивают: «А что он еще сказал?» — «Слушать надо было!» Все крайне любезны. Даже Романцев.

— Было же время.

— На базе идем обедать — а после заглядываю в парилку, обожаю это дело. Гляжу — а там два человека. Массажист, здоровенный парень, и Николай Петрович.

— Вот это да.

— Причем сидит Старостин на верхней полке. Где самый жар. Массажист меня увидел, обрадовался как брату: «Ой, как хорошо, что вы пришли! Присмотрите тут за дедушкой, я уже не могу...» Хорошо, говорю. Присмотрю.

— Потрясающий дед.

— Я Бубнову потом рассказал — он отвечает: «Мы ему всегда говорили — не тяжело вам за командой мотаться, Николай Петрович? Столько перелетов!» — «Саша, я без этого умру сразу». А Ловчев другую историю вспомнил: возвращается «Спартак» то ли из Таганрога, то ли из Майкопа. Едут по шоссе, дорога долгая. Старостин вдруг говорит: «Ради одной этой дороги и сидения в автобусе хочется жить. Одного боюсь: неужели однажды все исчезнет? Больше не повторится?»

Эдик

— Елки-палки, каких же вы людей застали.

— Работал я в «Футболе» — меня Кучеренко гонял на все юбилейные интервью! Что к Ныркову, что к Николаеву... Я упираюсь — и слышу: «Они сами просят, чтоб пришел Шмитько». Валентин Николаев рассказывает про Аркадьева: «Тот все время наставлял — смотри, где Сева...»

— Бобров?

— Ну да. Добавлял: «Я выполню всю черновую работу — и качу мяч Севе». А тот стоял — как Стрельцов. Ему стул можно было поставить. Но обладал невероятной взрывной скоростью! В последний момент — раз, и все! Матчи Боброва и Стрельцова, которые я видел, прошли под крик с трибун: «Стрельца с поля!», «Бобра с поля!» Потому что стояли. Даже фотографию в собственной книжке Стрельцов подписал — «Стою. Сейчас придумаю что-нибудь».

— Работать не любили?

— Это все разговоры — «Потеть!». Если ты потеешь на тренировках — потом от тебя только потом и несет. Это Боброва фраза: «Пусть тренируется тот, кто играть не умеет». «Торпедо» на сборе в 9 утра бежит — а Стрельцов идет до гостиничной двери, спит на ходу. Дремлет стоя — до самого их возращения. Ему уже и не говорят ничего, Эдик есть Эдик. Ну, дано человеку!

— Что ж ему играть-то не давали после зоны?

— А вот не давали. Первым выпустил Марьенко. Да и то чудом. Я эту историю знаю, он сам мне рассказывал.

— Так пусть узнают все.

— Стрельцов уже ездил с «Торпедо» — и выйти на поле все не позволяли. Вот матч где-то на югах, Марьенко думает: «Я уже «заслуженный», да пропади все пропадом!» Минут за сорок до начала матча на установке произносит: «Эдик, выходишь!» Идут по коридору, бутсами клацают — а в Москву кто-то успел доложить и получить ответ: «Ни в коем случае!»

— Звонок?

— Телефонограмма пришла. Марьенко ее протягивают, все еще можно переиграть. Он смотрит на нее — и вдруг усмехается: «А-а-а, пропади оно пропадом! Все у меня уже было! Эдик, иди...» А когда вышел — тут уже все. Стрельцов был добрый парень. Но если заведешь — то все.

— То что?

— Ну вот история — пока он сидел, здесь шумел Лобановский со своим «сухим листом». Эдику говорят: этот, мол, выделывает такое, что тебе не снилось. Семечки сплевывают, смеются. Раз сказали, другой. Как Марьенко вспоминал, что-то у Эдика в глазах мелькнуло. Берет мяч, ставит на угловой — и закручивает в дальний угол. Точно под штангу ложится! Поворачивается к своим: «Так?» Они обалдевшие, про семечки забыли. А Эдик второй мяч установил — и без разбега, в ближний, под перекладину: «Или так?»

— Действительно пяткой отдавал как никто?

— Я тебе скажу, с чего пятка-то пошла! «Торпедо» играло с ЦСКА, мяч у Эдика. Надо идти к воротам — а Стрельцов вместо этого куда-то к бровке. Все остановились! Что такое?! Шестернев нехотя бежит за ним. Слова Марьенко я помню — он усмехался: «Мы все решили — Эдик с ума сошел». А тот вдруг не глядя пяткой Иванову пас — а Валентин открыт! Этому-то ничего объяснять не надо, он такой хитроумный — в долю секунды все оценил. Выскочил и забил.

— Популярность была невероятная?

— Мне Юрий Севидов рассказывал, как ездили ветеранской сборной по провинции. Идут по поселку — а толпа встречает не сборную! Персонально Стрельцова! Несколько изб — и отовсюду звучит один Высоцкий. А к Эдику наперегонки бегут с каким-то подношением. Последним какой-то дедок ковыляет, ему и принести нечего — так схватил с окна гриб...

— Кого?

— В воде разводят такой гриб — круглый, плоский, жуткий! С этой банкой бежит к Стрельцову — хоть от бабки достанется! Представляешь любовь?

— Вот бабка-то возмутилась.

— А меня возмущает, когда пишут или говорят — «сыграл безобразно». Или «нулевой». Как можно?!

— А как надо?

— Напиши — «ошибка гения»!

— Так и буду. Умели в ваше время формулировать.

— Это правда. Помню, Старостин здоровается с Черчесовым, задержал его ладонь в своей. Произносит торжественно: «Станислав! У тебя сухая ладонь. Значит, ты хороший человек».

— Какая наблюдательность.

— Дай-ка руку.

— А держите.

— У тебя тоже сухая ладонь! Это хорошо! Как и у меня.

— Вот и поладили.

— Это говорит о хорошем сердце. Если влажная — все, сердце больное. А у Черчесова сердце хорошее во всех отношениях. Была история.

— На истории про Стаса сейчас спрос.

— «Спартак» играл в Блэкберне. Лига чемпионов, 95-й. Сумасшедший матч, наши выигрывают, Стас — герой. На стадион мы, человек пять корреспондентов, приехали прямо с вещами, сразу после матча — в аэропорт. Чуть задержались на пресс-конференции — и автобус с приближенными к команде укатил в Манчестер. Вместе с нашими вещами. Англия, ночь — и мы на улице без денег! Даже на такси нет!

— Ну и как быть?

— Стоит автобус для команды. Романцев, несмотря на победу, мрачный. Мы к Лене Трахтенбергу — но тот что-то инициативы не проявил. Романцев тоже молчит. Неужели уедут?! Вдруг дверь автобуса беззвучно открывается — и нас запускают.

— Какое милосердие.

— А места нет — час надо стоять! Плетемся в хвост, там вроде можно приткнуться. Иду мимо Черчесова — и тот вдруг поднял голову: «Сергей Николаевич, я бы уступил вам место. Но так устал!» — «Стас, ну что ты...»

— Знакомы были?

— Я с ним когда-то делал интервью для рубрики «Мастера высшей лиги». Еще совсем молоденький был. Сказал тогда: «Никогда мяч и я не будем в разных углах при пенальти». Так и было — пока не женился. Потом, гляжу, случалось всякое...

Письма Мейерхольда на чердаке

— Известный футбольный статистик — сын Сергея Есенина Константин. Вы же дружили?

— Дружили. Как говорила его сестра Татьяна — Костя перещеголял в славе отца.

— Да бросьте.

— В то время — точно! Константин был популярнее отца — слава футбольного статистика была колоссальная! Есенина считали высшей инстанцией в футболе. Вы знаете, что у него было три ордена Красной Звезды?

— «Красную Звезду» просто так на фронте не давали.

— А футбол у него был, как сам выражался, «для досуга». Хотя видел его совершенно особенным образом. Не как все. Вообще — человек реликтовой породы.

— Он же работал учителем?

— Нет, инженером. Что-то строил в Лужниках. Очень дружил со Львом Филатовым, тоже фронтовиком.

— Была еще любопытная деталь — при всем обилии жен Константин Есенин ни одной не дал свою фамилию.

— Он это подчеркивал!

— Надо же.

— Так и говорил: «Ни одна не получила фамилию». Гуляли по Лужникам во время Олимпиады, заговорили вдруг про женскую логику, натуру. Так убедительно рассуждал! А подытожил этим — «ни одна не стала Есениной».

— Много было жен?

— Порядочно. По этой части в их семье все были мастера.

— Где легендарный футбольный архив Константина Есенина?

— Какие-то темные дела. Сгинул. А хранился на старой дачке. Кажется, в Малаховке. С ней смешная история.

— Что такое?

— На зиму Есенин уезжал в Москву — и всякий раз эту дачку обкрадывали. Уносили все подчистую! Так Константин Сергеевич специально оставлял какой-то поломанный телевизор. Еще что-то ненужное. Жулики приходили — это и вычищали.

— Ну и?

— А наверху, на чердаке, лежали ценнейшие бумаги — и не только футбольные! Документы, письма Мейерхольда, что-то от отца. На чердак тоже забирались. Рваные штаны уносили — письма Мейерхольда оставляли.

— Мать Константина, Зинаида Райх, как-то странно погибла.

— Ее бандиты убили. Между прочим, основная есенинская лирика посвящена Зинаиде Райх.

— Но сына Константина Есенин не признавал.

— Да, писал — «он черный, он жид. Вот Таня беленькая, русачка, она моя...» Это в книгах есть. Хотя Таня — тоже дочка от Зинаиды Райх!

— Про отца с ним говорили?

— Вообще ни разу. Тот умер в 25-м — сыну было три года. Что мог помнить? А смерть отца — вообще запретная тема. Константин Сергеевич вроде и сторонился этих разговоров, но было ощущение — все время ждет, что я начну расспрашивать. Про отца, про войну, про Мейерхольда... Услышит какой-то стих — и усмехнется. Я однажды говорю: «Разве кого-то можно сравнить с Есениным?»

— А он?

— Он вдруг: «Да бросьте... У него столько плохих стихов!»

— Как Евтушенко сказал про Вознесенского: «У него восемь хороших стихов. А восемь — это много!»

— Так и есть. Самому Евтушенко при километрах галиматьи достаточно было оставить только это: «Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья...» — и хватило бы!

— Воевал-то Константин Есенин героически.

— Да, орден Красной Звезды за выслугу лет не давали. Для фронтовиков орден особенный. Как солдатский «Георгий» — награждали без заполнения бумаг. Своим приказом мог присвоить командир части. Им заранее выдавали коробочки с орденами. Отличился солдатик — получай прямо в окопе!

— Историю хоть одного есенинского ордена знаете?

— На фронт ушел младшим лейтенантом. Во время блокады служил под Ленинградом. В военной газете появилась заметка — «Погиб сын Есенина». Он был политруком — и поднял людей в атаку. Мальчишка! Вот так получил первую «Красную Звезду». Потом еще два — за что-то схожее.

— Болел за кого?

— За «Спартак» — просто до смерти! Всю жизнь! У меня в ушах и сейчас его любимое словечко. Произносил по старинке: «Эка невидаль!»

— Сам стихи писал?

— Я слышал от него только один стишок — «Я верю, будет время, когда красно-белые...» Что-то такое.

— Вы Льва Филатова вспомнили.

— Еще один интеллектуал. Прошел войну — все знал, все понимал. А популярность сумасшедшая! Как-то приезжаем в Киев — и всем хочется Льва Ивановича принять у себя. Только и заглядывают: «Где Филатов?!» Он не выдержал — «Не дадут нам покоя, пошли гулять по городу...» Два часа ходили по Киеву — и говорили о Чехове.

— Наш человек.

— Как-то заехал к нему домой — и сразу вижу: у него все 98 томов Толстого! Старое издание! Прошло время — около этой же полки я оказался уже на поминках. Дочь заметила: «Толстой — любимый писатель папы...»

— Самая тяжелая судьба футболиста после спорта?

— Игорю Нетто было совсем плохо. Генриху Федосову. Я его подвиги особенно не застал — как раз служил в это время на флоте. А потом переехал на улицу Трофимова. Внизу магазин «Свет». В 80-е великий Федосов там работал грузчиком.

— Грузчиком?!

— Ну да. В синем халате. Таскал коробки туда-сюда целый день. Относились к нему как к обычному работяге. Хотя производил впечатление человека благополучного. Жена Зина у него была хорошая такая. Мальчишки играли в футбол рядом — а Федосов подойдет, постоит возле них... Никогда не рассказывал, что тоже играл. Но однажды так принял отскочивший мяч, подбросил и отпасовал назад, что всем понятно стало.

Яшин

— Яшину было непросто.

— Яшин был нормальный мужик, очень спокойный. Мальчишкой прошедший войну. Стоявший на ящике у станка. Уже тогда начавший курить. Но как вошел в номенклатуру — все. Уже не выскользнешь. «Гагарин в космосе, Гаганова на производстве, Яшин в футболе!» Его фраза — «Мое дело — костьми греметь...»

— Общались часто?

— Довольно часто. Я из года в год ездил на весенние сборы в Сочи. Там чего только ни наслушаешься! Возвращаешься — в соседнем купе Яшин. У него удивительное было свойство...

— Это какое же?

— Какой при нем анекдот ни начнешь рассказывать — он тут же продолжит.

— Яшин?!

— Да! Говорю: «Лев Иванович, с вами невозможно разговаривать. Вы все знаете наперед». Вот историю вспомнил. Рассказывать?

— Вы еще спрашиваете?

— Это сейчас турнир Гранаткина никому не нужен — а в 80-е съезжались на него все, причастные к футболу. Ну и Яшин, разумеется.

— Так что?

— Как раз где-то в пригороде открывался царский дворец. Для участников турнира специально выкроили день отдыха — чтоб съездили, посмотрели. Висит афиша: автобус отходит во столько-то. Выхожу с утра — возле гостиницы огромные автобусы. Пустота — и стоит Яшин. Один-единственный!

— Ну и ну.

— Подхожу: «Здравствуйте, Лев Иванович». Ждем-ждем. Никто не вышел, только женщина-бухгалтер. Никого культпрограмма не интересовала. Отыскали нам какой-то рафик вместо автобуса — поехали втроем. А Яшин мужик с хитрецой — смотрит в окно и вдруг произносит: «Вот умру я — о ком вы, журналисты, будете всякие сказки рассказывать?!»

— Умер — а все равно пишут. Снимают.

— Я с Валентиной Тимофеевной, его супругой, старался осторожнее общаться — она женщина умная, журналист. Но после какой-то пресс-конференции под рюмочку подсаживаюсь: «Как вам фильм про Льва Ивановича?» Она оглянулась, склонилась над ухом — и шепотом: «Ужасно...»

Бесков

— Бесков мало с кем из корреспондентов общался. Но вас выделял.

— В 80-х я договорился с Бесковым об интервью для журнала. Минут на 20. Знакомы-то мы были хорошо — еще в 70-х с ним летал во Львов. Он еще в «Динамо» работал.

— Так что с интервью?

— Это было перед началом сезона-85. В «Олимпийском» турнир памяти Александра Старостина, собрались спартаковские команды. Бесков сидит на трибуне — смотрит за день несколько матчей. Так проговорили часа полтора!

— Вот это да.

— «Спартак» играл с «Красной Пресней». Бесков взглянул на скамейку, куда усаживались Романцев с Ярцевым, говорит: «Сейчас будет битва. Эти так хотят у нас выиграть! В «Пресне» шесть наших бывших...» А сам не выпустил Дасаева, Шавло и Гаврилова.

— Расположен был к разговору?

— В этот день — очень! На любой вопрос отвечал. Вообще, футбол смотрел как влюбленный болельщик. Кто-то ударит — он охает. Промажет — возмущается! Приятнейший человек.

— Умный дядька.

— Мне Бубнов рассказывал — Бесков не мог говорить. Вот есть люди, которые неспособны выступать!

— Вы о чем?

— Долго, складно. Подавляющее большинство — не могут. Хотя голова полна мыслей. Их считают молчунами. Поэтому Бесков и не был лоялен к журналистам. Его все время куда-то приглашали — а говорить не может!

— Как быть?

— Все время брал Бубнова с собой. Того-то язык до Киева доведет. Бескову вопрос, тот произнесет две-три фразы, на большее не хватает. Сует микрофон Бубнову — тот понес!

Бубнов

— Бубнову, другу своему, позваниваете?

— У нас были теплейшие отношения. Сашка всегда говорил: «Ты вообще будто член моей семьи». Как меня уговаривал писать с ним книгу!

— Что ж отказались?

— Сказал — я тебе книгу испорчу. Буду переделывать — а нужно оставлять все, что ты говоришь.

— В итоге хорошая книга получилась?

— Настоящий Бубнов — за каждой строчкой слышен этот дикий хохот! А я написал только предисловие. Вообще-то знаю Бубнова с 18 лет. Его самого, жену Зою, детей... Прежде она семью кормила. Саша пузырится, что-то хочет показать — но зарабатывать-то стал только сейчас! А что раньше было?

— Сейчас Бубнова не слышно и не видно.

— Никому не дает интервью уже несколько лет. Я для одного журнала приехал к нему на дачу — и все.

— Говорят, у него тяжелые времена.

— Зоя говорит — что-то с Александром случилось. Год-два назад. Просто сдулся!

— Это как?

— Впал в депрессию. Начал вдруг просить прощения у детей: «Я вас подставлял, а сейчас сам буду в инвалидной коляске!» Потом до него дозвонился, говорит: «Серега, знаешь, я в такой депрессии, просто не могу... Не знаю, что будет!»

— Насчет коляски — это всерьез?

— А у всех футболистов больные ноги. Виктору Папаеву скидывались — насобирали 16 тысяч долларов на новый сустав. У Понедельника та же история. Как-то едем на метро — Понедельник еле ноги передвигает. Я ужаснулся: «Почему?» — «Это сейчас научились колено чистить, а нам сразу резали. У меня там ничего не осталось!»

— Я за Бубнова переживаю как за родного сына. Такой человек забавный.

— Это да. Забавный. Как-то сборная ветеранов приехала в Саров. Бубнов там тренировал.

— Арзамас-16, закрытый город.

— Совершенно верно. Там неподалеку Дивеево, потрясающий монастырь. Ну и пошли туда всей командой.

— Бубнов тоже?

— Тоже. Как раз в Сарове немного проникся. Прежде не понимал двух вещей — стихи и церковь. Говорил: «Стихи для меня — вообще никак. А в церковь не могу, я ж коммунист!» При мне большой начальник ему говорит: «Вы кто такой?» Бубнов вскричал: «Я — из партии Ленина! А ты кто такой?!» Но здесь пошел.

— Так что в церкви?

— Бубнов в черной рубахе. Вижу — старушка подходит к нему, шепчет что-то и вдруг отскакивает. Будто кипятком обдали. Потом интересуюсь — что случилось-то? Что спрашивала?

— Так-так.

— «Спросила, кто я такой» — «Ну а ты?» — «Отвечаю: я — Бог!» Ну и захохотал.

— Дьявольщина какая-то.

— А сейчас я Бубнову даже боюсь звонить...

— Кавазашвили говорит — Бубнов сошел с ума. В медицинском смысле.

— Да ну, чушь. Про «сошел с ума» ему всю жизнь говорили. Бубнов и Кавазашвили вообще как кровные братья! Когда был бизнесменом, на каком-то приеме каждому из гостей Анзор дал по 100 евро. Ладно я, нищий, обрадовался. Но и Бубнов тоже!

— Взял?

— А как же!

— Где-то я вычитал — Бубнов жил в одном номере с Толстых. Неужели возможно?

— Было! Толстых стал в «Динамо» секретарем комсомольской организации. Отец его был то ли шофером, то ли кем-то вроде. Коля тяготы видел — и говорил: «Я так жить не буду».

— А оказался в номере с Бубновым. Еще неизвестно, где настоящие тяготы.

— Все было нормально до того момента, когда Бубнова стали увольнять из «Динамо». Нужно было организовать письмо против него от футболистов-комсомольцев. Подписанное секретарем комсомольской организации.

— Толстых подписал?

— Разумеется! Все подписали! А теща Бубнова работала в том же «Динамо» — и встретила однажды Толстых: «Ты зачем написал про зятька моего, Сашку? Как же ты мог?!» — «У меня кандидатский срок в партию. Сказали: не подпишешь — не примем...»

— Про договорные матчи вам Бубнов рассказывал?

— Вот история — играет московское «Динамо» в Тбилиси. Ведут 2:1 — и вдруг начинается дикая заваруха. Вот-вот народ на поле хлынет. Тогда подходит Кипо...

— Кипиани?

— Ну да. Говорит: «Парни, вы отсюда не уедете. Давайте-ка пропускайте два, а мы вам должок в Кубке отдадим...» Ну и сыграли как надо. Безвыходная ситуация. Вот договорняк это или нет?

— Это уж кто как для себя решит.

— Я интересовался, когда все эти договорные матчи начались. Спросил Михаила Якушина. Тот говорит: «Еще в 50-е все было чисто. Началось в 60-х». Причем пошло не от тренеров, а сверху. Играют в пульке Ижевск и Калинин. Партия решает — в первой лиге нужнее Калинин, там лучше на футбол ходят. Областной центр.

Козьмич

— Журналисты слова сказать не могли?

— По поводу чего-то договорного? Да ты что?!

— Вы ж с тренерами дружили.

— Дружили! Вот история — сидим на трибуне «Торпедо» с журналистом Валеркой Березовским. А тот — друг Валентина Иванова. Настоящий друг! Да всех на свете — даже Лобановский у него дома ночевал.

— Интересно.

— Внизу играет «Торпедо». Мы прямо над скамейкой. Иванов ходит вдоль бровки — и один мат! «Васильев, ** твою мать! Ва-а-сильев!» В полный голос. На Восточной стадион маленький — всем слышно. Народ смеется. Иванов есть Иванов. Вдруг переключается с Васильева на своего сына.

— Тот тоже играл?

— Да, Валя-младший. Что-то у него не клеилось. Так папа на весь стадион: «Иванов, ** твою мать! Ивано-о-в!» Мы сидим рядом — стоило Козьмичу вернуться на скамейку, Березовский вдруг подал голос: «Валентин, ну что ты? Думаешь, он не знает, кто ** его мать?»

— Что Козьмич?

— Козьмич вздрогнул, оглянулся — и негромко: «Да. Что-то я не подумал». Потом сделал два шага, бросил взгляд на поле — и взревел: «И-иванов, ** твою мать!»

— Смешная история.

— Я был вхож в «Торпедо». Меня Золотов уговаривал стать начальником команды!

— Что вы говорите.

— Да-да. А отговорил Саркисов, директор стадиона в Сочи: «Сережа, ты их не знаешь! Куда тебе? Ни в коем случае! Пропадешь!» Сейчас думаю: как это вообще могло быть?

— В самом деле.

— Вот однажды приезжаю в Мячково — команда обедает. Меня тоже усаживают с кем-то рядом. Неподалеку тренерский столик. А посередине зала большой приемник — и безо всяких помех лупит «Голос Америки»!

— Ну и дела.

— Для тех времен — что-то за гранью! Между музыкой — сводки из СССР: «Мяса нет, сала нет, ничего нет» и прочая антисоветчина. Никто бровью не ведет. «Голос Америки» скороговоркой высыпает очередные проклятия на Советский Союз — и снова начинается концерт. Замечательная музыка — что-то типа «Битлов»! Иванов, в ту пору еще стройный, дохлебал супчик, встал из-за стола — и под эту музыку: тунц-тунц! Минут пять дергался сам для себя — никто из команды бровью не повел. Хоть бы кто слово сказал: «О, смотри!»

— А дальше?

— А дальше — сел и принялся за котлету. Все в порядке вещей.

— Коля Писарев рассказывал смешную историю — игра идет, Валентин Козьмич посылает на другой конец поля администратора Капитоныча: «Скажи Гришину...» — «Что сказать-то?» — «Что он *****!» Тот бежит, произносит текст — а Гришин передает ответный привет: «Скажи Козьмичу, что он сам *****».

— У меня тоже история есть. Стоим втроем — Козьмич, я и Валерка Винокуров из «Футбола. Хоккея». Самого главного издания о футболе, уважаемый человек. Иванов не в настроении — всех изругал. А в конце добавил: «Еще всякие ******-журналисты пишут...» — и начал цитировать последнюю заметку Винокурова.

— Что тот?

— Тот спокойно дал Козьмичу выговориться. Потом выдал: «От ****** слышу!» Развернулся и ушел.

Вдова матроса Железняка

— За какую заметку вам особенно досталось от начальства?

— Очень смешно — самая первая моя заметка в газете «Советский спорт».

— Это какой же год?

— 69-й. Чтоб тебе доверили отчет с матча «Торпедо» — «Динамо», должно было пройти несколько лет. Не говоря уж про ЦСКА — «Спартак». А чтоб в штат приняли! Уф-ф!

— Так на какой матч вас отправили?

— Московское «Динамо» играло с кутаисским «Торпедо». Выиграли 4:0. Заметка нужна была строк на семьдесят. Я старался, писал общими словами.

— Это ясно.

— После третьего гола зафиксировал — «динамовцы утроили счет». В типографии и выпускающие, и проверяющие. Всех проскочило! А вскоре в отдел футбола поступает письмо: «Ладно ваш Шмитько ничего не понимает в арифметике. Но остальные-то — как не ужаснулись?!»

— На всякого журналиста той поры писались доносы.

— У меня своя история. Был ответственным секретарем корабельной газеты. Строгость ужасная. Контролирует Политуправление. Вдруг вызывают меня к командиру корабля, рядом особист. Начинается какой-то странный разговор. Похожий на допрос.

— Повод?

— Мне уж самому интересно: что случилось-то? «А вот вам пишут из женской тюрьмы...»

— Наш рассказ становится все горячее.

— Ага. Только я понятия не имел, что обратный адрес «почтовый ящик такой-то» — это тюрьма. Написала группа девочек: «Сергей, нам так нравятся ваши стихи! Хотим подружиться, переписываться с вами. Расскажите о себе». Я знать их не знал!

— Ответили?

— Написал в ответ — очень рад, служу я на Северном флоте. Напишите и вы, кто такие. Отправил. Все это попало в руки особистам. Как и остальные корабельные письма. Им даже вчитываться не надо было — сразу наткнулись на адрес. Начали расспрашивать: «Какую имеете с ними связь?» — «Да никакую, вы письмо-то прочтите...»

— Такая у вас была популярность — что в тюрьмах читали?

— Так я в 57-м стал лауреатом мурманского фестиваля — и завоевал путевку на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москву! Можете представить? По всей стране шел отбор — событие круче, чем Олимпиада-80!

— Съездили?

— В последний момент министр обороны маршал Жуков издал приказ: миру мир, а военным на этом фестивале места нет. Запретил!

— Обидно.

— А чтоб я не обижался, выписали командировку в Москву на 10 суток. Наш крейсер назывался «Железняков» — и меня отправили поговорить со вдовой того самого матроса Железняка.

— Надо ж, кого отыскали-то.

— Звали ее Елена Винда. Жила на Арбате прямо за театром Вахтангова, комнатенка в коммуналке. Теплейшим образом меня, мальчика, приняла!

— Произвели впечатление?

— Сразу стал читать свою поэму о Железнякове. Писал ей, зная только то, что он герой. Без подробностей. Помню строчку: «Совсем невысокого роста и даже в плечах не широк, он выглядел...» — ну и так далее. Белиберда. Зато от души.

— Это я одобряю.

— А вот она не одобрила. Протянула: «Да-а... Как хорошо! Только, знаете ли...» Тут запнулась, взглянула виновато: «Ведь Анатолий был очень высокого роста...» А могла бы сформулировать проще: «Вы идиот?»

— В квартире что-то удивило?

— Бедность! Жуткая!

Коля Рубцов

— Поражаюсь вашей душевной молодости, Сергей Николаевич.

— Внутри-то я не старик!

— Да и внешне бодряк.

— Юра! Внешне — мне становится даже страшно. Сил-то хватает. Тут проехался по родным местам своего друга юности — великого русского поэта Коли Рубцова. Сплошной праздник, каждый час! Надеюсь, съезжу еще.

— Вот давайте про Рубцова и поговорим. Его живого помнят сегодня два человека — вы да та поэтесса, которая его задушила в Вологде.

— Жутко говорить, в каком году познакомились. В 50-х!

— На Северном флоте?

— Совершенно верно. Только служили мы на разных кораблях. У меня был огромный крейсер «Железняков», тысяча человек личного состава. Свою многотиражную газету выпускали. На носу корабля была типография, две редакционные комнаты. Главный редактор — капитан третьего ранга. Я, оказавшись на этом корабле, уже был известен стихами по газете «На страже Заполярья».

— Да вы продолжатель Серебряного века.

— Зачислили на должность ответственного секретаря. С окладом мичмана — 273 рубля! Особенно сладко мне жилось, когда корабль пришел на капитальный ремонт в Ленинград. Написал слова для песни о ледоколе «Ленин». Эта песенка до сих пор крутится. Как и другая моя: «Динамо» — это класс, «Динамо» — это школа...» «Самоцветы» исполняли. В «Советском спорте» слова напечатали — с послесловием Льва Яшина!

— А Рубцов?

— Коля служил дальномерщиком. Тоже баловался стишками. Все матросы, писавшие стихи, по фамилии узнавали друг друга. Кто-то мелькнет новый — сразу кореш, братан! Земеля!

— Это дело ясное.

— Вдруг посреди этого бодрого потока мелькнуло стихотвореньице — «Май пришел». Маленькое, к Первомаю. Подписано — «Н. Рубцов». Я сразу понял — это человек моей крови. Потом наш капитан третьего ранга, одержимый поэзией, организовал литобъединение при Северном флоте. Назвали «Полярное сияние». Там и встретились живьем с Рубцовым. Что бы я сейчас ни рассказал — литературоведы назовут старым вруном... Это ужасно... Почему избегаю больших разговоров о Рубцове!

— Сейчас не тот случай. Плевать на них три раза.

— Все равно кто-то найдется — скажет: «Примазываешься!» А мы просто жили как живется. У нас была компания — три-четыре человека. Вдруг откуда-то возник этот Рубцов — к нам тянулся!

— Он же совсем мелкий был?

— Да. Небольшого росточка. С усами. В газете мы публиковали одно — а для себя писалось совсем другое! Кто-то говорит — «Рубцов был человек безденежный, пропадал, не мог нигде работать». Он все это слышал — и отвечал: «Я же не виноват, что меня мать поэтом родила! Вот был бы скотником на деревне — мне бы цены не было...»

— Вот это образ.

— Вот родился поэтом — только этим и живет. Как Ловчев — футболом. О чем-то другом с ним говорить смысла нет! Уж насколько я люблю Ловчева — а говорю ему: «Ты же чума! Вот как с тобой разговаривать? Как с тобой жена живет — если ты только про защитников, полузащитников и кто кому отдал?» А Рубцов — он только про стихи.

— Современников признавал?

— Разве что Дмитрия Кедрина. Его любил. Коля был задиристый.

— Вот бы не подумал.

— Это что касалось литературных дел. Вообще, странная история. Откуда в нем этот дар? Какой-то маленький матросик, окончил семь классов. Дальномерщик с эсминца «Острый». Провинциальный парень. А что-то скажет мимоходом — производило впечатление!

— Действительно странно.

— Вдруг на фоне Маяковского и заголовков «Выше только небо» — этот маленький Рубцов. Черноглазенький. Говорящий про Маяковского: «Да что про него думать? Маяковский — это бревно, о которое долго будет спотыкаться русская поэзия!» Маяковского поэты той поры терпеть не могли! Кстати, вы слышали, что Маяковский болел за «Спартак»?

— Вот это новость. Сильнее я был поражен, только узнав, что Ленин ходил на футбол и болел за «Тоттенхэм».

— А Маяковский про «Красную Пресню» написал: «В России нету, хоть ты тресни, команды лучше «Красной Пресни»!» Это ж предтеча московского «Спартака». Поэтому фанаты «Спартака» считают его своим.

— Как не любить такого человека?

— Маяковский мог написать стихотворение — «Эта зима и в июле не кончится. Чтобы согреться — решил попингпончиться...» Ну и о какой поэзии говорить?

— Маяковский — плохой поэт?

— А не скажешь, плохой или хороший. Величина! Интересный. Все эти футуристы ломали язык. Играли словами — как Вознесенский: «Чайки — как плавки у Бога...» Это же здорово!

— Да.

— Но все равно, сконструированные стихи — не то.

«Ты в Господа-то веруешь?»

— Рубцов к футболу был равнодушен?

— Как-то сводил его на «Спартак»!

— Ну и как ему?

— Он на стадионе прежде не был никогда. Идем от метро в толпе — Рубцов вдруг всполошился: «Куда ты меня ведешь? Отчего такой переполох?» Контролер хоть и знакомый мой, а Рубцова в ситцевой рубахе и сандалиях на босу ногу пускать не хотел: «Даете пропуска посторонним! Откуда такого выкопал?»

— Ну и ну.

— Коля разозлился: «Пошли лучше пиво пить!» Но все-таки уселись в ложе прессы. Полчаса смотрел-смотрел — и вдруг озадачился: «А где здесь спартаковцы-то?»

— Не распознал?

— Ну да. Я указываю — он вгляделся пристальнее. Протянул: «Не-е, мелковаты...» Досмотрели матч, пошли зачем-то к раздевалке. Оттуда высовывается рыжий Миша Булгаков. Знакомлю их, Рубцов вгляделся внимательно в его лицо — и произносит: «Ты в Господа-то веруешь?» Это 70-й. За несколько месяцев до смерти Коли.

— Нормально. Стоите возле памятника Рубцову в Тотьме. О чем думаете?

— «Вот, свиделись». Думаю: а о чем бы подумал сам Рубцов, если б оказался здесь? Хотя еще в Североморске писал: «Мое слово верное прозвенит! Буду я, наверное, знаменит! Мне поставят памятник на селе! Буду я и каменный навеселе!»

— Как узнали, что Рубцова убили?

— Неожиданно откуда-то пришло. Совершенно обыденно. То ли по радио мелькнуло, то ли еще как. Я был совершенно потрясен! Раздавлен!

Три бутылки «Фраги»

— Выпить-то Рубцов мастер был?

— Конечно!

— Рад слышать.

— Не просто любил. Умер-то он от водки. Как Юрий Казаков, как многие. Не было бы этой заразы... Водка стояла во главе всего! Стольких трагедий не случилось бы! Когда Коля погиб, Шаламов записал: «умер от водки Рубцов». Это сгубило.

— Вы-то с ним выпивали?

— Не раз.

— Могли выдержать размах на должном уровне?

— Почему-то всем кажется, что если садишься пить — обязательно сразу 800 грамм. Да ерунда! Наша выпивка тех времен — пара бутылок красного вина. «Саперави» стоит 1 рубль 1 копейку. Мелькнут у меня деньги — говорю: «Коля, иди!» Он приносит три бутылки «Фраги». Одну выпиваем, вторую припрячет, третья то ли есть, то ли нет. Что тут «выдерживать»-то? Примерно такое «пьянство» было. Хотя и нажирались тоже. Спали с ним в одной кровати общежития Литинститута — если домой не дойдешь.

— В вашей квартире он бывал?

— Еще бы!

— Даже в этой?

— В этой тоже, ее мама получила в 63-м. Точно, заглядывал! Но чаще на Арбате, в Доме полярника. У меня там была роскошная комната в коммуналке. Жена Людмила уезжала в командировки — Коля как чувствовал. Сразу появлялся. Если не заставал — оставлял на клочках бумаги записочки.

— Что-то сохранилось?

— Очень мало. Да и то случайно. Все это смахиваешь! На фиг они нужны? Письма и фотографии отнес критику Кожинову, тот писал книжку о Рубцове. Так все и пропало — сгинуло в архивах.

— Пропали все записочки?

— Да!

— Хоть одна строчка от Рубцова осталась?

— Я вам сейчас покажу несколько писем... Вот рубль просит. А вот интересное — это письмо Рубцова Юрке Кушаку, поэту. Вот — «дорогой Юра, чрезвычайно серьезная просьба. Понимаешь, от меня по институту требуют срочно сдать контрольные работы за 5-й курс. Да я и сам чувствую, что срочно требуются. А у меня нет ни одной работы. Я только точно знаю, что они есть у Сережи Шмитько. Живу нормально, до весны буду в Вологде. Жду твой ответ, и контрольные по адресу — Вологда, улица Ленина 17, Союз писателей. Юра, очень надеюсь». 9 декабря 1967 года.

— Замечательно. Рубцов был совершенно нищий в то время?

— Да. Бездомный. Нигде не работал — и крыши тоже не было. Получил однокомнатную квартиру за полтора года до смерти. В которой его и задушили.

— Рубль-то он вам вернул?

— Да нет, конечно... Откуда у него? А с контрольными я ему помог, все прислал.

— Надолго в вашей квартире зависать случалось?

— Да он не просто оставался ночевать — а именно жил у меня! Бывало, придет ночевать, жены нет. Ну и обитает недели по три. Я уж думаю: сколько можно?! Но при первой возможности, в любой день главное — выпить! Если не выпил — значит, день не прожил...

— Трудовой книжки у него не было?

— Была. До поступления в Литинститут он работал на заводе в Ленинграде. Мой Дом полярника был прямо напротив Дома журналиста. Приходим туда поесть. А Коля всегда говорил: «Нет-нет, ты мне супа не бери. Лучше пиво. Мне кружка пива заменяет суп!» Настолько дорожил возможностью махнуть пива.

— Так любил?

— Так какое пиво тогда было! Я давно не пью — но то, из Домжура, помню. Бочковое, 25 копеек кружка. Еще рыбку дадут.

— Вас окружали гении.

— Да все считались гениями! Приятель Рубцова Владимир Максимов, ставший потом главным редактором «Посева», — однозначно гений! Валентин Распутин, Вампилов? Гении!

— Вампилова знали?

— А то! Сидим, выпиваем. Кто-то из компании ему позвонил — а Вампилов был в Москве на Высших литературных курсах: «Давай, заходи! Ждем!» Ну и приходит молодой парень. В самодельной болоньевой куртке розового цвета. Что-то вроде «Утиной охоты» у него уже было. Еще и бурят. Хочет свое слово вставить — а все эти гении ему: «Молчи, азиат! Твой номер восемь, после спросим...»

— Что говорил?

— На болонью указывает: «Смотрите, какую штуку оторвал!» А мы-то посмеиваемся. Чудила ты, говорим. Из Нижнего Тагила. Сейчас литературоведы меня склюют — но это была наша жизнь! Что выдумывать?

Тунеядцам бой

— Не склюют, отстоим всем миром. Что за женщины были у Рубцова?

— До женщин он был величайший охотник. Притом что не был ни разу женат.

— Дочка-то есть.

— А это особая история! С Генриеттой Меньшиковой он жил в родном селе Никольском. Та из зажиточного дома Поповых, я специально просил к нему отвести, взглянуть. А у Рубцова не было ничего! Жил в детском доме, уехал из него. Возвращался в Николу — снимал пол-избы за какие-то гроши. Работы не было никакой. Лучший его портрет — стоит, руки сложены, улыбочка такая... А знаете, откуда этот портрет?

— Откуда?

— Стоял в деревне стенд — «Тунеядцам бой!» Там и висел. Рубцов у них проходил за тунеядца. Вот точно так же родители Есенина держали сына то ли за больного, то ли за неудавшегося. Все говорили: «Да брось ты свои частушки писать!»

— Ну и дела.

— А Рубцов играл на гармошке, выпивал. Писал стихи: «Бруснику ем, держа на животе...»

— Как романтично.

— Чтоб хоть копейку заработать — собирал ягоды и грибы. Генриетта от него забеременела, решили сыграть свадьбу. Сыграть-то сыграли — а расписываться Генриетта категорически отказалась. Ну как жить с таким человеком? Ни денег, ни папирос...

— В Москве у Рубцова девушки были?

— Еще сколько. Женщины ведь любят ушами. К Коле они страшно тянулись — что-то чувствовали.

— Что?

— Что к женщине относится как к сокровищу. Если присмотреться — у него очень красивое лицо. Есть за что зацепиться! Приходим вдвоем на телевидение, переговорим с девчатами. Говорю: «Все, Коль, пойдем» — «Ты иди, я останусь...» — «Ну ты даешь!» Кого-то уже уговорил. Потом мне рассказывали — умел доставить женщине удовольствие. Силен как мужчина.

— Хоть через одну ссору с ним прошли?

— Да. Было.

— Рассказывайте. Не держите в себе.

— Захожу в ЦДЛ. Вдруг вижу -Рубцов! «Коля, куда идешь?» — «Внизу такое пиво чешское в буфете...» Обнял его за плечи: «Я один, Людки нет сейчас. Поехали!» Главное, у меня деньги были. Хоть и мало. Пообедали, заплатил за него.

— У будущего классика ни копейки не было?

— Как обычно. Приехали ко мне сытые и довольные. Вдруг осенило его: «Девочек надо позвать». Тем более у меня десятка в нагрудном кармане. По тем временам — большие деньги. Пошел в коридор к телефону, кому-то названивать. Звонил-звонил, соседи его от телефона отпихивали...

— Невероятно.

— Мне надоело, говорю: «Ты холостой человек — а не можешь девчонок достать! Вот я женат, а позвоню — и все будет...»

— Так-так.

— Была у меня знакомая Галка — очаровательная девка. Веселая, стюардесса. Позвал — явилась с сестрой! Страшно довольный Коля бежит в магазин с моей десяткой. Наконец появляется — ставит на стол бутылку вина и какие-то печенюшки. Шепчу ему: «Коля, а где еще две бутылки?» — «Да подожди, подожди, потом...» — «Тогда деньги отдавай!» — «Потом!»

— А дальше?

— Выпиваем эту бутылку. А Коля пьянел моментально, ему много не нужно было. Сидим уже хорошенькие. Я снова: «Коля, где вторая бутылка-то?» Вдруг он исчез из комнаты — и Галка тоже. Потом появилась, мне на ухо: «Слушай, этот-то в ванной прямо из горла пьет! Из туалета увидела!» Я туда — вижу эту картину. Коля что-то мычит — и достает вторую бутылку. Припрятал в ванной!

— Какой, а.

— Потом я задумался: как Галка это увидела-то? Не сразу додумался!

— Так как?

— В туалете встать на унитаз, подтянуться — и заглянуть в крошечное окошечко. Сколько ж в ней девчачьего любопытства!

— Ай да Галка.

— А дальше было вот что. В какой-то момент Коля, сидя за столом, вдруг рукой эту Галку — раз! Безо всяких ухаживаний стал заваливать!

— Что это он?

— А это его манера, я уже знал. Чуть ли не сдирает платье. Стол набок, ковер залило, от вина ничего не осталось...

— Ай, несчастье.

— Я разозлился до смерти! Послезавтра жена приезжает — а у меня такой бардак! Стал орать. Девки раз — и нету их. Один Коля сидит. Я на него: «Такой-растакой...» — он что-то бурчит в ответ.

— Ну и чем дело закончилось?

— Говорит: «Да я тебя сейчас придушу». Замахнулся на него — и он враз как-то присел, начал крутиться. Видно, били не раз. Кричу: «Пошел отсюда! Ни денег, ни вина не осталось. Куда все дел?!» А он только бурчит что-то невнятное. «Пошел ты сам...» — только и можно разобрать. Оделся. Исчез.

— Печальная история.

— Уходил, бурча: «Все, я тебя...» Злой как бес. Я на него — он на меня. Начинаю убираться, думаю: «Господи ты боже мой. Что за дурь?! Свяжешься с этим Рубцовым — все время куда-то попадаешь...» Вдруг три звонка. Значит, мне.

— Галка вернулась, платье расстегивает?

— На пороге Рубцов стоит! Три минуты не прошло — вернулся!

— Зачем?

— Меня отталкивает — идет в комнату. Я вслед: «Ты куда?!» — «Платье забыл. Дочке купил...» — «Да что ты можешь купить, что несешь?» Пришел-то он без всего, я помнил. Рукописи в носке держал. Паспорт у него был разорванный, все время швырял на подоконник.

— На вот этот самый?!

— Ну да. На этот тоже. Вот заскакивает ко мне в комнату, хватает со стула газетку. Что-то в нее завернуто. Я и не заметил ее. Снова к двери — и бубнит: «Подарок дочке купил...» Покажи, отвечаю. Разворачивает — а там крохотное платьице. Лене было годика четыре. Самое дешевое — 3 рубля 15 копеек!

— Как трогательно.

— На гроши свои несчастные! Я увидел это платье — у меня слезы потекли.

— Вы так рассказываете, что и у меня слезы.

— Смотрю на него: «Коля, е! Вот ты сука!» Обнял! А он меня!

— Хотел бы я это видеть.

— Заплакали, прижались друг к другу. Вот жизнь проклятая! Говорю: «Вот, Колька, когда надо было бы выпить-то. А ты, чудак такой, все разлил...» А у него глаза черные, хитрые — пальчиком так сделал в своей манере: «А та-а-м еще есть!» — «Где, Коль?!» — «А пошли...»

— Припрятал куда-то?

— Идем на кухню — за холодильником третья!

— Допили?

— А то! Стихи читали... Вот такая «драка».

Стакан с цветочками

— Милая история.

— Был еще один случай. Часа в два ночи возвращались с Ленинского на такси, у меня два рубля. Коля у меня жил. Он дремлет на заднем сиденье. Подъезжаем к площади Коммуны, лезу в карман расплачиваться. Тут просыпается Рубцов, видит это — и в крик: «Не отдавай деньги! Не отдавай!» — «Как это?! Коль, ты что? С ума сошел?» — «Говорю тебе — не отдавай!»

— А дальше?

— Оттолкнул его. А вечер тот провели прекрасно в гостях, среди культурных людей. Чудесная пьянка. Дома ложимся спать — вдруг просыпаюсь от яркого света. Что случилось?! Поднимаю голову — и картина: Коля, бедолага, пьет духи, которые подарили моей жене. Льет в стакан с цветочками. А жрать нечего — так закусывает сырой крупой! Больше ничего на кухне на нашел!

— Жуть какая.

— Меланхолично кидает в рот крупу — перед ним этот стакан и пустой флакон. После такого ужина! Глаза обращены в потолок — просто библейская картина. Что-то ангельское, отрешенное. Вот тогда я чуть шею ему не намылил.

— Вы бывали в той квартире, где он погиб?

— Нет. Я при его жизни в Вологде вообще не бывал. Никто ж не знал, что Коля станет такой легендой!

— Какая строчка из Рубцова сразу приходит на ум?

— Погружены в томительный мороз,

Вокруг меня снега оцепенели!

Оцепенели маленькие ели,

И было небо темное, без звезд.

— Константин Симонов прочитал кому-то из знакомых «Жди меня» — и услышал: «Это полное дерьмо, не стоит даже публиковать». Вы стихи Рубцова критиковали?

— Нет. Никогда. Высмеивать — высмеивал.

— Тоже неплохо.

— Он же еще пел!

— Песни советских композиторов?

— Все свои стихи клал на одну и ту же мелодию. Пел — будто ветер в печной трубе воет. Еще и медленно! Как затянет: «Потонула во мгле отдаленная пристань...» А я переспрашиваю: «Какая? Одноногая?»

— Печатать его уже начали?

— Кажется, ни одно стихотвореньице не напечатали полностью. Вот было у него чудесное — напечатали в «Юности».

Загородил мою дорогу

Грузовика широкий зад,

И я подумал: «Слава богу,

Село не то, что год назад».

Теперь в полях везде машины,

И не видать плохих кобыл,

И только вечный дух крушины

Все так же горек и уныл.

И резко, словно в мегафоны,

О том, что склад забыт и пуст,

Уже не каркают вороны

На председательский картуз.

Идут, идут обозы в город

По всем дорогам без конца,

Не слышно праздных разговоров,

Не видно праздного лица...

— Так что?

— Открывает журнал — там даже слова заменили. Вписали какую-то чушь — «перегородил дорогу мне обоз», «ступил я на живье». «Слава богу» — тоже вычеркнули.